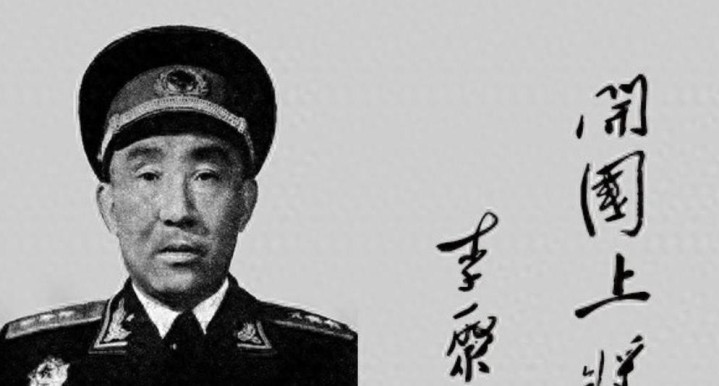

陈诚晚年时, 记者问他对哪位红军将领印象深刻? 陈诚说: 李聚奎

本文陈述内容皆有可靠信源,已赘述文章结尾

1950年秋,志愿军还没正式过江,后方的压力已经大到了极点。

那时候,李聚奎正带着他的后勤部队,一头扎进了运输、补给、调度这些“没人愿管”的麻烦事。

有一次,他亲自跑到前线,向彭德怀汇报供给情况,刚说完:“物资还没到齐,损耗也不少。”彭老总当场发火,指着他说:“你要是保证不了,部队打过去没饭吃、没子弹,我找你算账!”

场面一度很紧张。

但李聚奎没退。

他也不客气:“不是我不担保,是你让我赌命我也得衡量一下。

三天四百辆车,损失了一大半,我天天在抢时间、抢命。”

彭德怀沉默了好一会儿,才一摆手:“那你得想办法。”这之后,李聚奎牵头建立了2800多公里运输线的防空哨点,设了1500多个哨站。

夜里一听到敌机声音,信号弹一打,车队立刻分散或隐藏。

这套机制,后来成了抗美援朝最关键的后勤保障之一。

可这事儿说起来容易,真做的时候,哪一步都不省心。

那时候东北的交通条件非常差,很多路连路基都没有,大车一压就塌,晚上没灯,白天还得防敌机。

李聚奎白天跑现场,晚上开会到半夜。

有人说他累得眼都睁不开了,还在地图上画线。

那会儿他已经快五十岁了。

很多人不知道,这位后来开创中国石油工业体系的部长,起点其实是井冈山上的一个普通战士。20年代末,他跟着毛泽东上山,听了那句“一个地瓜也不能拿老百姓的”,就记了一辈子。

到后来,他在部队里最常说的一句话是:“纪律不能丢,命可以不要,规矩不能乱。”

他不是那种战功赫赫、名满天下的将军,但每次部队有难事,组织总会想到他。

比如1933年打第四次反围剿,中央苏区的兵力捉襟见肘,面对着几十万国民党军压境。

红军那边设伏的任务,最后交给了李聚奎和他带的第九师。

地点在黄陂,一条狭窄的山谷,是敌人通往宁都的要道。

李聚奎连夜赶到部署,一到就改了作战方案,把部队分布在山坡两侧,自己守在最前线。

敌军一进谷口,红军一轮猛打,四十分钟就把整个敌旅打垮了。

这场仗,影响很大。

因为伏击的地点和时机都太精准,以至于后来陈诚在回忆录里专门提了一句:“红军中那个李聚奎,打仗极有章法。”要知道,陈诚打了一辈子仗,红军将领里他见过的也不少,最后只点了这个名字。

这个评价,不高调,但很扎实。

其实李聚奎身上有个特别典型的特点:永远不挑岗位,也不争位置。1935年红军长征后期,中央军委把他调到红四方面军当参谋长。

那时候两方面军的关系很紧张,张国焘不服中央,部队内部矛盾很多。

李聚奎刚去,工作被各种掣肘,甚至有人想搞掉他。

他没吭声,只说:“组织怎么安排,我就怎么做。”没多久,张国焘那边出事了,他反而被提拔。

他在红军大学教过书,也在后勤部蹲过库房。

朝鲜战场回来之后,国家搞“一五计划”,需要人去管石油。

他又被调过去。

问题是,他根本不懂石油。

秘书一进门,他第一句话是:“工作可以先放,来,你教我。”从那天起,他每天都跟着技术人员学地质、学采油、学炼化。

两个月不到,连专家都说:“这老同志,学得真快。”

后来他带队去大西北,风餐露宿,在戈壁滩上搭帐篷。

克拉玛依油田,就是他那批人一铲一铲刨出来的。

他是个不爱说话的人。

别人写回忆录,他总推:“我没啥可写的。”战友问他怕不怕彭德怀那种火爆脾气,他笑笑:“彭老总发火也讲理,我不怕他。”

有人说他是“老实人”,也有人说他是“硬骨头”。

可他从没争过这个。

他只说过一句话:“党让我干什么,我就去干。”

从北伐到抗日,从朝鲜战场到石油工地,他换过无数岗位,干过几十种工作。

可有一件事从没变过——他从不说“不”。

1957年,克拉玛依油田正式投产。

从那以后,再也没人说中国没自己的油田了。

参考资料:

中共中央文献研究室编,《李聚奎同志纪念文集》,中央文献出版社,1990年。

中共中央党史研究室编,《抗美援朝战争史》,军事科学出版社,2000年。

中国石油天然气集团公司编,《中国石油工业发展史稿》,石油工业出版社,2005年。

陈诚,《陈诚回忆录》,传记文学出版社,1985年。